やなせたかし先生のゆかりの地を巡る ごめん町ウォーク

~ガイド:南国市観光案内人の会~

この春から放送が始まったNHKの連続テレビ小説「あんぱん」。高知県出身の漫画家・やなせたかし先生と、その妻・暢さんをモデルにした心あたたまる物語が多くの人々の共感を呼んでいます。やなせ先生が少年時代から青年期までを過ごした場所が南国市の後免町です。

今回、南国市観光案内人の会の村上会長の案内で「やなせたかし先生のゆかりの地を巡る ごめん町ウォーク」に参加しました。

後免町の成り立ち

後免町は、江戸時代初期に土佐藩家老・野中兼山が舟入川を開削し、水運と農業用水を整備したことで発展しました。川を利用した物資の輸送が盛んになり、米や木炭などを積み出す港町として周辺に町が形成されていきました。

この町はもともと「御免町」と呼ばれ、藩から特別に許可を受けた場所でした。後に、「後免町」という表記に変わりました。

ごめん町をウォーキング

JR後免駅のすぐ南、「南国市シンボルロード」にある南国市観光案内所を起点に、約3㎞・2時間のまち歩きです。「ごめん町ウォーク」は平日に不定期で開催されています。

案内人の語りとのんびりした町並みが魅力で、ドラマファンはもちろん、地元の魅力を再発見したい方にもおすすめのコースです。

やなせ先生の幼少期の歴史を辿る

コースは、やなせたかしロード→日吉神社→日吉町三丁目公園→JR後免駅→道信山ほか、やなせ先生のゆかりの地を巡った後、土佐くろしお鉄道後免町駅へ。ごめん生姜地蔵→やなせライオン公園など、やなせ先生の歴史を感じられる場所が点在。村上会長の解説を聞きながら歩くことで、後免町の歴史や、やなせ先生の生きた時代をより深く知ることができました。

南国市観光案内人の会

南国市内にある岡豊、久礼田、国府、掩体、後免の5つのコースを主に案内しているガイド団体です。結成されて13年、35名のガイドが在籍しているそうです。1週間前までの予約制で、1名から15名まで(後免のみ1名から10名まで)対応してくれます。

また、2026年2月8日までの土・日、祝日限定で、「ごめん・ありがとうコース」のまちあるき観光定時ガイドを行っています。詳細は南国市観光協会のホームページをご覧ください。

自分の住む街再発見

南国市に住んで21年になりますが、今回まち歩きに参加して、初めて知ったことや初めて行った場所がありました。平日の参加はゆっくりと歩くことができて良かったです。新設の「やなせライオン公園」では、週末に大勢の子ども達が噴水で水遊びをしていました。

(うらい)

南国市観光案内所

南国市駅前町2-7-23

TEL:088-879-2385

※2026年2月8日までの期間限定

南国市観光案内所のページ

問い合わせ先

南国市観光案内人の会

事務局:南国市観光協会 南国市大そね甲2301

TEL:088-855-3985 ※8時30分~17時15分平日のみ

南国市観光案内人の会ページ

ここに来ればみんなに会える

~一般社団法人りぐらっぷ高知~

2024年8月、地域活動支援センター「ぐらっぷる」(以下、地活ぐらっぷる)を開所した、「一般社団法人りぐらっぷ高知」代表理事の安藤里恵子さんにお話しをお聞きしました。

りぐらっぷ高知の活動

精神科病院のソーシャルワーカー、地域の事業所などメンタルヘルス領域で仕事をしてきた安藤さんは、12~13年前に「りぐらっぷ高知」を任意団体として立ち上げ、精神的に困難な経験をした人たちと回復を支援するセミナーやワークショップを企画・運営してきました。その中心として行ってきたのが「WRAP(ラップ)」(Wellness(元気)、Recovery(回復)、Action(行動)、Plan(プラン)です。月1回の定例会や年に数回のワークショップを実施し、仲間を増やしてきました。

法人の社員(会員)は約20人で、そのうち半数以上が精神的な障害を持つ当事者、残りはソーシャルワーカー・看護師・作業療法士などの支援者。当事者と支援者が一緒に活動し、セミナーの企画なども共同で行っています。

現在、地活ぐらっぷるの1日の平均利用者数は6~7人で、多いときは14人ほど。予約なく、自由に立ち寄れ、おしゃべりやゲーム、創作活動を自由に楽しみ、決まったプログラムがない日も、利用者が思い思いに過ごしています。来所のきっかけは、人からの紹介で、相談支援事業所や病院などからの紹介、ピアサポート活動や研修を通じて知ったケースもあるそうです。

ピアサポーター養成事業

令和3年から国の事業として高知県からの委託でピアサポーター養成研修を行っており、修了者は個別訪問や講演活動などに派遣されます。養成、交流会、派遣などのフォローアップ事業を実施しており、養成研修は、三障害(精神・知的・身体)を対象としています。

利用者の変化や成長

ワークショップの「運営側」や「企画側」に回る中で、変化や成長が見られる人もいるそうです。法人メンバーの40歳代男性で現在、地活ぐらっぷるのピアスタッフとして働いている方からお話しを聞かせていただきました。30歳頃、引きこもり状態のときに、地域の引きこもり支援センターで安藤さんと出会い、同法人の活動に関わることで「自分を大事にする」ことを学び、10年かけ40歳で就職。このことで人生の変化を実感し、「40歳で働くって面白い、遅くない」と話すことで誰かの勇気になり、自分の経験を活かせていると感じているとのことです。

昨年、拠点ができたことで、誰でもふらっと来やすくなり「ここに来れば誰かに会える」「みんなに会える」ようになりました。地域活動支援センターという「器」として、特定の障害に限定せず、広く受け入れています。

リカバリーカレッジ

令和4年度から三年間、高知県立大学と共催で永国寺キャンパスにてリカバリーカレッジを開催してきました。「リカバリーに関することを誰でも学べるカレッジ」で、メンタルヘルスに困難を抱える人が、医療機関ではなく「学びの場」で元気になるという実践をおこないました。

※リカバリーカレッジ高知のHP

地活ぐらっぷるで毎月行われている、「魅力発見プログラム」を見学させていただきました。参加者は、呼んでほしいニックネームを名札に書きます。自分の好きなことを発表し、他の参加者が話しを聞き、質問して掘り下げたり、広がったり、とても楽しいプログラムでした。「りぐらっぷ高知」の名称は、土佐弁の「りぐる」と「WRAP」の造語です。

(松谷)

問い合わせ先

高知市石立町55 TEL:088-856-2204

chikatsu@riguwap.org https://riguwrap.org

龍馬の足跡をたどる二日間

~第20回龍馬ゆかりの道ツーデーウオークin高知~

2024年11月、「第20回龍馬ゆかりの道ツーデーウオークin高知」が5年ぶりに開催されました。今回は、主催団体の一つであるNPO法人高知県ウオーキング協会の事務局長・山﨑由美子さんにお話を伺い、大会の様子やこれまでの歩みについてご紹介します。

ウオーキング協会設立のきっかけ

坂本龍馬生誕170周年を記念して2005年4月に開催された「龍馬脱藩の道ウォーク」と11月に実施された「龍馬ウォーク(上町~桂浜16㎞)」を契機に誕生しました。当時、高知にはまだ県独自のウオーキング団体がなく、日本ウオーキング協会が主催となって大会を成功に導いたそうです。

この流れを受けて、2006年1月、「ウオーキング普及推進と、共に自然に親しみ、健康な心身を育て、明るい社会づくりに貢献する」ことを目的に高知県ウオーキング協会を設立、一般社団法人日本ウオーキング協会に加盟しました。令和3年10月にはNPO法人格も取得し、県内外での活動の幅をさらに広げています。

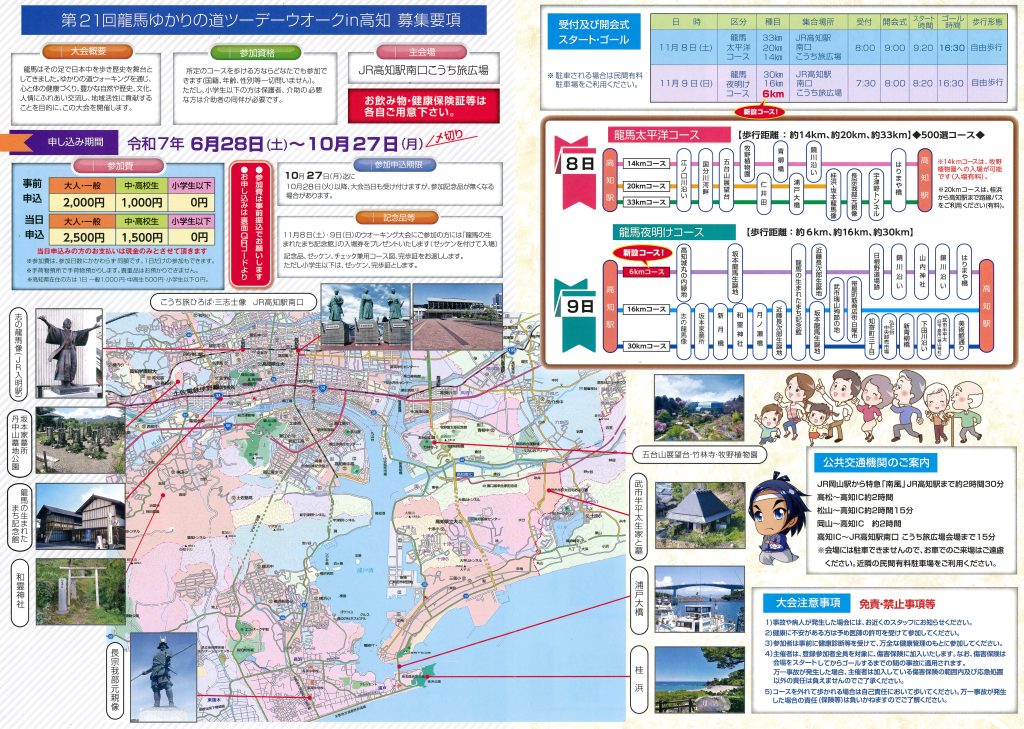

多彩なコースで高知を満喫

第20回となった今大会では、坂本龍馬ゆかりの地をめぐる定番コースに、2023年のNHK連続テレビ小説「らんまん」で注目された牧野植物園を目指す新コースも加わりました。コースは全6種類、最短10㎞から最長33㎞まで、体力や訪れたい場所に合わせて自由に選べる構成となっています。

北海道から九州まで約100名の参加者が集い、高知の自然や歴史、文化、人とのふれあいを楽しみながら、心と体の健康づくりに励みました。

大会運営を支える地域の力

大会は実行委員会形式で運営されていますが、新型コロナによる中断を挟んでの再開となり、準備には多くの困難があったそうです。

特にボランティアの確保が大きな課題となる中、坂本龍馬倶楽部や県内の龍馬会メンバーが多大な協力を寄せ、受付や誘導、チェックポイントの運営などを支えてくれました。

第21回大会も開催決定!

2025年は、11月8日(土)・9日(日)の二日間、昨年と同様のコースで開催を予定しています。国籍・年齢・性別を問わずどなたでも参加でき、小学生以下は保護者、障がいのある方は介助者の同伴が必要です。高知県在住の方は、1日一般1,000円、中高生500円、小学生以下無料です。

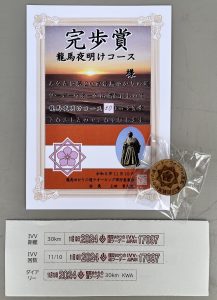

参加者には、記念品や完歩賞、バッジ、ゼッケン、コース地図が配付され、1日だけの参加や2日目のコース変更にも対応しています。

また、ボランティアも同時に募集していますので詳細はお問い合せください。

「歩くことで見える風景がある」

「龍馬のように、自分の足で歩くことでしか出会えない風景や人とのふれあいがあります。この大会を通して、高知の新たな魅力に触れていただければうれしいです」と山崎さん。

ボランティアに参加して

今回、私は大会ボランティアとして16㎞コースの一番最後を歩き、落とし物や案内表示の回収を担当しました。

坂本家の墓所や和霊神社など、これまで訪れたことのない場所にも立ち寄り、新たな発見がありました。先に出発した参加者のペースにはついて行けませんでしたが、普段通らない道や初めて見る景色に心が癒されました。

(うらい)

問い合わせ先

NPO法人高知県ウオーキング協会

高知市南宝永町4番1号 高知プリンスホテル内

TEL:088-883-2323 https://kochi-walking.net

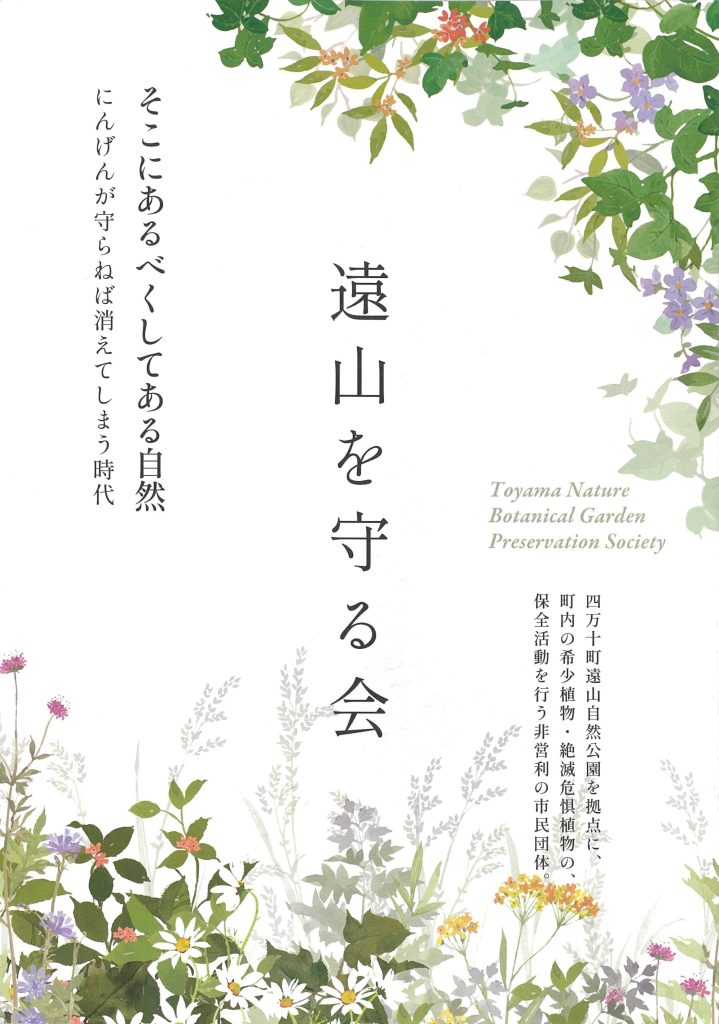

“そこにあるべくしてある自然”を守る

~遠山を守る会~

「遠山を守る会(以下「同会」)」は、「たのしむチカラ」をテーマに募集された「こうちNPOアワード2024※」で準大賞を受賞した。

2025年2月22日㈯に高知県民文化ホール第6多目的室で開催された同アワードのプレゼンでは、メンバーがいきいきと楽しそうに語り、誇りをもって活動している姿を見せてくれた。

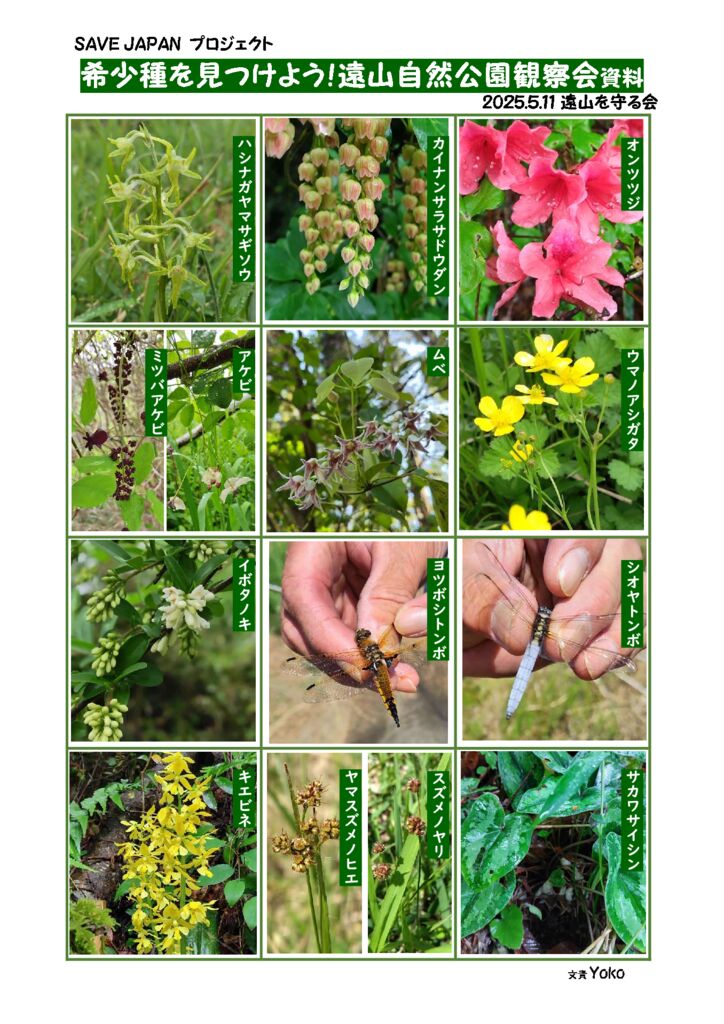

そこで、5月11日㈰に同会とNPO高知市民会議が主催する、SAVE JAPAN プロジェクト「希少種を見つけよう!遠山自然公園観察会」があるというので、参加させてもらった。

遠山を守る会

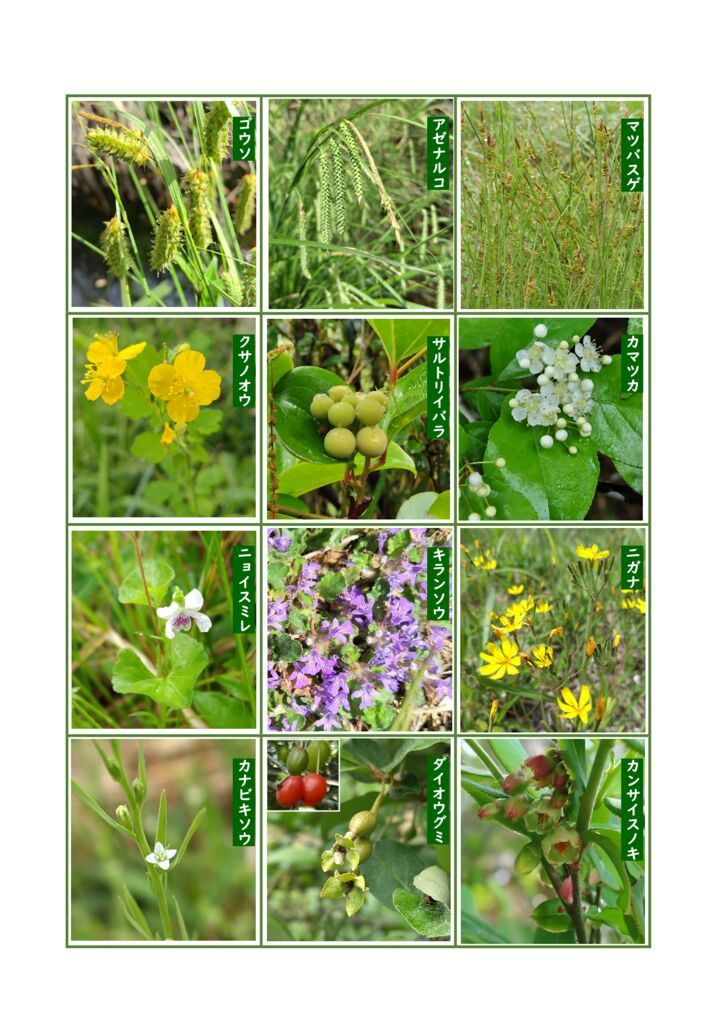

遠山は、高知県四万十町かずこう数神にある水田が広がる地域で、県内に3か所しかない貴重な湿原のひとつ。湿原性植物が多く自生し、県の絶滅危惧ⅠA類に指定されているハシナガヤマサギソウやヤナギアザミなど、絶滅危惧種21種を含む473種の植物が確認されている。また、キツネやアナグマ、さまざまな種類のトンボなどの動物も生息している希少な自然環境が保護されている貴重な場所だ。

もとは水田であった耕作放棄地14ヘクタールを、四万十町が平成21年に買い取り、現在約9ヘクタールが「遠山自然公園」として管理されている。

同会は、この管理を担うために、平成23年に発足。地元の植物愛好家や関係者が集まって設立され、現在は、四万十町から指定管理を受け、観察会や野焼き、地元小学校との体験学習などを通じて、遠山の貴重な自然環境保護活動を続けている。

観察会

観察会は、未就学児から高齢者まで21人が参加し、同会代表の武田茂男さんの挨拶から始まった。

武田さんは、その中で「生活や遊びの場であった遠山が無くならないよう、草刈りや野焼きを行い、草花が生えてくる環境を守ることが自分たちの使命であり、楽しみである」と話してくれた。その後、参加者は4つのグループに分かれて園内を散策した。

私が、参加したグループ3では、会のメンバーの伴ノ内さんがガイドを務めてくれたが、植物だけでなく、「植物と動物の食物連鎖」「四万十川の地形が造山運動によりつくられたため、植生が連続せず点在している状況が見られる」「地域の人々が植物をどのように生活に活かしてきたか」、また、「環境を維持するための散策道である木道づくり」や「近くの自動車専用道工事に伴いサカワサイシンやエビネランなどの希少種を移植してきたこと」など多様で広範囲な話題で私たちを楽しませてくれて、あっという間の一時間半だった。

折しも、観察会の開催時はツツジが見ごろで貴重なハシナガヤマサギソウの開花も見ることができた。観察会参加者の方々は、このような希少種やその周辺環境を守る大切さをきっと感じていたのではないだろうか。

≪参加者の声≫

- 草花についてあまり関心がなかったが、今日説明を受けていろいろな気付きがありました(葉脈の美しさや緑の豊かな色彩、小さな花も芸術的に美しい)。(50代・会社員)

- 日ごろから動植物の環境を守るために地道に活動されている方々の存在が本当に尊いと思いました。高知の魅力をさらに知ることが出来ました。(40代・公務員)

- 沢山の方々の環境保全への取り組みが必要だと思いました。また多くの人が関心、興味をもって知ることが大切だと思いました。希少な植物を見ることができたのは貴重な体験になりました。(30代・自営業)

- 知らないところでこういった活動をされているのが今回わかりよかったです。ハシナガヤマサギソウという大変希少な種を見ることができてよかったです。機会がありましたら、また参加したいです。 (40代・会社員)

- 高知の自然は貴重であることが改めて分かった気がします。子どもたちの学びにとても良いと思います。(40代・公務員)

これから

近年このような希少植物の盗掘が多発し、遠山も被害にあっているそうでSNS等での発信にも気を付けているとのことだが、彼らの努力が台無しになるような行為は厳に謹んでもらいたいものだ。

一方同会では、遠山を多くの人に知ってもらいたいと、このような観察会を年数回開催している。同会の活動を次世代に繋げてもらうためにも、本稿をお読み頂いた方にもぜひ遠山自然公園観察会に参加し、遠山の自然環境の素晴らしさと保全活動の大切さを感じてもらいたいと思う。 (森岡)

問い合わせ先

遠山を守る会

事務局:一般社団法人四万十町観光協会

TEL:0880-29-6004

※こうちNPOアワード:NPO高知市民会議の20周年記念事業の一環として、高知県内で活動する社会貢献団体を資金面から支援することを目的として2021年度に創設。この事業を通じて、「社会を変える市民のチカラ」が満ち溢れる市民社会の実現を目指している。