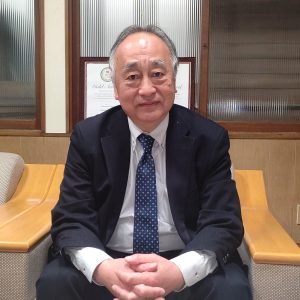

高知の伝統「食」「酒」「人」「宴」の文化を守りたい ~NPO法人土佐伝統お座敷文化を守る会の取り組み~

福祉や防災、地域づくりなどの課題解決を目的とする団体が多いNPO業界で、「お座敷文化を守る」という高知らしい活動をテーマに掲げるNPO法人土佐伝統お座敷文化を守る会(以下「守る会」)が設立され、1年ほどが経ちます。

この程、守る会の理事長を務められている司牡丹酒造㈱社長の竹村昭彦氏を訪ね、お話を伺いました。

はじまりは

「土佐経済同友会・人づくり委員会」の4年間にわたる活動により、土佐の伝統的なお座敷文化の中で育まれてきた「食」「酒」「人」「宴」を磨き上げながら再結合させることで、高知が抱える様々な課題を解決できると判断。さらに「土佐の食・酒・人・宴のブランド化」をも実現し、土佐の高知を唯一無二の魅力あふれる地域にするために、守る会が設立されたのだといいます。

高知は、山川海の幸が日本一といえるほど豊かで、独特の皿鉢料理文化や酢みかん(香酸柑橘類)文化等も残っています。さらに、そんな食を引き立てる日本一レベルの高い(「全米日本酒歓評会2024」にて金賞率&金賞数日本一)辛口の土佐酒文化が存在しています。そして、伝統的おもてなし「なかま」文化(「なかま」=同士&共有の意味)が育まれており、「可杯」「菊の花」等のお座敷遊び文化も存在し、世界一宴が楽しい地といわれています。

ところが、これらの文化は現代では衰退の一途をたどっており、さらにそこにコロナ禍による非接触型社会の到来が拍車をかけ、絶滅が危惧される状態だと竹村氏は言います。

『しかし、これらの「食」「酒」「人」「宴」の文化を、現代にマッチする形で磨き上げ、再結合させ、新たなエコシステムを生み出すことができれば、伝統文化の継承や人材育成につながるのみならず、観光振興やまちづくりの推進、農村漁村・中山間地域の振興にもつながり、ひいては高知県全体の経済活性化にもつながるものと、私たちは確信しています』と、竹村氏は語ります。

ミッションと活動

守る会のミッションは、『「土佐伝統お座敷文化」の力で、飲める者も飲めない者もみんな「なかま」になれる「宴のユートピア」を土佐の高知に実現する』と、実に壮大です。

竹村氏によると、守る会の初年度の活動は、まずは「酒国土佐人の飲酒美学【宴中八策】」のミニ冊子配布による、飲酒モラルの向上を目的とした啓発活動です。5千部の署名配布を計画し、既に4千部以上が署名配布されています。

次に、「2024 土佐の酢みかん&土佐寿司まつり」を開催し、県外からの有名シェフら20名を含む150名を超える参加者を集め、大盛況となったそうです。

続いては、「高知女性経営者の会」(中田由季会長)との共催で実施された、「自由民権150年 土佐流宴~丸山台で継承する板垣退助の思い~」というイベントで、「自由民権の聖地・丸山台」にて、歴史研究家の公文豪氏による講演会を行い、その後「みどりの広場」に畳を敷き詰め、当時を彷彿とさせるような「土佐流宴」が100名を超える参加を得て開催され、こちらも大盛況だったとお聞きしました。

最後に

今後の活動としては、現在2名しかいない土佐芸妓が増えていくような仕組みをつくる事業や、家庭における土佐ならではの伝統的「おきゃく」文化の継承事業や、スペインはサン・セバスチャンで人気の「バルホッピング」を超えるような、土佐ならではの「飲み屋ホッピング」を実現に導く事業等を計画中とのことでした。

守る会は、実に壮大な目標を掲げながらも、着実な活動を始められています。日本のインバウンド需要は地方に移りつつあり、高知を唯一無二のお座敷文化のある地域として、しっかり情報発信していくことが大変重要になってきています。

(森岡)

※土佐経済同友会

県内の企業の経営者らで作る経済団体

問い合わせ先

NPO法人土佐お座敷文化を守る会

事務局:高知市廿代町15番1号 高知県酒造組合内 TEL:088-823-3558

「こうちNPOアワード2023」受賞団体の紹介Part3 寄稿:Différent 代表 澤田千代子

2024年2月に開催された「こうちNPOアワード2023」にて、「こうちNPOアワード部門」で奨励賞に輝いたDifférent代表の澤田千代子さんに寄稿いただきました。(うらい)

学生団体Différent

私たちは「地域とのつながり×防災」をテーマに活動している学生団体のDifférentです。現在の高知国際高等学校三年生らが2021年度に当団体を発足しました。高知県には南海トラフ地震が来ると言われていることに加え、授業で防災に触れたことが防災に興味を持つきっかけになりました。また周囲の防災への対策などについて調べた際、自治会が高齢化していることを知りました。当時、高知国際中学・高等学校は開校したばかりで地域とつながる活動が活発ではないという状況もありました。このような経緯から中学生、高校生にもできることをしたいということで活動が始まりました。

防災イベント

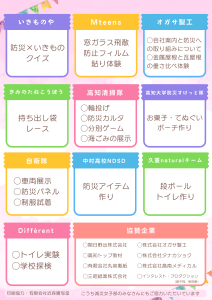

私たちの主な活動は、「こくさい ぼうさい いらっさ〜い」という防災イベントを高知国際中学・高等学校で開催していることです。当イベントは、多くの他団体や企業から協力、協賛をいただき2021年度から4年連続で開催しています。

このイベントの特徴は、多くの防災に取り組む団体のご協力のもと、ブースを出展してもらっている点です。

学校を会場にしていることを活かし、それぞれの団体に1教室を提供し、私たちだけでなく、協力団体や企業の皆さんとともにイベントを作り上げています。

2024年のイベントには高校生の団体をはじめ、大学生の団体や自衛隊、企業など9団体にブースを出展していただきました。避難所として使われる校内の備蓄倉庫を探検したり、被災時に実際に使用できるものを生徒と一緒に作成したり、ゲームなどを通して防災に関する知識を楽しみながら簡単に学ぶことができるイベントになっています。私たちだけでイベントを開催しようとするのではなく、さまざまな団体の協力を得ることで、より多くの知識を多様な方法で伝えることができるようになっています。

私たちのイベントが来場者の方々にとってだけではなく、協力団体のみなさんにとっても学ぶ機会となり、色々な人との交流の場になればと思いながら活動しています。

スタンプラリーの景品

もう一つの特徴は、防災に関わる企業から協賛いただいていることです。1年目から私たちの活動にご理解を賜り、協賛品として防災に関連する商品をご提供いただいています。これらの商品は、イベントのスタンプラリーの景品として、私たちが作成した商品紹介のチラシと一緒に来場者のみなさんにお渡ししています。普段目にすることが少ない商品などもあり、多くの方々が防災に興味を持つ一つのきっかけになっています。

(10年保証備蓄用トイレットペーパー、

非常食用豆腐ジャーキー、抗菌シート など)

2024年には9つの企業に協賛をいただきました。私たちのような学生団体に協賛するということはとても難しいことではありますが、多くの企業の方々からご理解をいただき、快く協賛してくださったことによって私たちのイベントはスムーズに運営することができています。また、このイベントには多くの小学生以下の方にも来ていただいています。

そのため、NPOアワードの賞金を活用してお菓子等を購入し、多くの方に景品としてお渡ししています。

2021~2023年度まで「こうちこどもファンド」から助成を受けて活動してきましたが、2024年度は「高知市まちづくりファンド」より助成を受け活動しています。

地域の子ども達から大人まで

このように開催しているイベントには、小学生などを中心に周辺地域の方々に参加していただいています。私たちは周辺の町内会や小学校にチラシ・ポスターを配布しています。

1年目は77名だった来場者数も、2年目には110名、3年目に116名、4回目となる2024年は186名と増加しています。継続的に参加してくださる方が増え、防災を通じて、高知国際中学・高等学校と地域の方々とのつながりが少しずつ生まれていると感じています。

このイベントのみならず、地域の防災イベントや学生団体のイベントなどにもブースを出展させていただきました。非常時に使用するトイレについて紹介するトイレ実験などを通して、より多くの人に一つでも防災について知ってもらうために、多くのイベントに参加させていただいています。

団体としてのこれから

学生団体のため、活動できるメンバーは年々変わっていきますが、これまで作り上げてきたつながりを継続させていくためにもイベントの開催など、これからも活動を続けていきたいと思っています。そして、これまで以上に多くの人とつながりを持てるように活動を広めていきます。

私たちの活動に興味をお持ちの方は、イベントに参加いただけるととても嬉しいです。

また、インスタグラムで防災に関する情報も発信していますので、ぜひご覧ください。ご連絡をお待ちしています。

問い合わせ先

Différent

different.bosai.2021@gmail.com

能登半島地震の教訓と南海トラフ地震への備え 寄稿:さんすい防災研究所 代表 山﨑 水紀夫

①日本の災害対応の構造的欠陥

能登半島地震から1年が経過。豪雨被害も重なり被災地では先の見えない状態が続いています。そして今年は阪神淡路大震災から30年の節目の年でもあります。

過去のどの災害でも被災自治体の対応が十分でないと非難されますが、今の仕組みでは災害対応ができないことを前提にして考える必要があります。自治体の防災担当職員は数人。他の業務をしている素人が災害対応業務に割り振られるから機能するはずがない。皆さんが明日から避難所担当職員に割り振られるのと同じです。被災自治体に運用を委ねる今の制度では構造的に素人対応とならざるを得ない仕組みなのです。

この状況を打破すべく2024年6月には大規模災害時に国が自治体に指示や要望ができるように地方自治法が改正(賛否あり)されました。また防災省の設置に向けても動き始めました。今後、災害対応力がどう変わっていくか注視したいと思います。

②100点は求めない(あり得ない)

私が講演で話すのが「災害時に100点は求めない。丁寧さとスピードは相いれない」。丁寧さを重視すればスピードは落ち、スピードを重視すれば丁寧さは損なわれる。つまり100点はあり得ないという割り切りと受け入れが必要です。

能登半島地震では解体が進まず、1年経っても震災直後の状況と変わらないと言われます。私が支援に入った輪島市では8月時点で公費解体の申請数が7千以上(現在は1万超)。解体だけなら3日あれば十分ですが、家屋には貴重品が残されています。解体には住民が立ち合い貴重品の取り出しを行うので解体には7日~10日を見込んでいます。7千棟×10日=7万日。つまり100の解体業者が休みなく稼働しても2年かかる計算になります。他の要因もあるでしょうが、丁寧にやればスピードが遅いと批判し、スピード重視すれば被災者に寄り添っていないと批判される。行政は常に批判され、多くの職員が過重労働と精神的疲労で疲弊し心を病む=組織力が低下するという構図になっています。やり場のない悲しみや怒りは行政に集中しとけばよいという構図は変えたいところです。

個人情報も災害時は公開し共有しないと被災者支援は不可能です。〝衛生〟と〝もったいない〟、〝人権〟と〝お笑い〟など相反する価値観が混在して社会を構成していることを理解しておくことも必要です。

③南海トラフ地震への心構え

能登半島地震は被害が大きかったのは奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、能登町、穴水町)のみ。それで支援が十分に届かないという報道を見ると超広域災害の南海トラフ地震を考えると明るい材料はないように思えます。南海トラフ地震では外部支援が遅くなる(地域差も激しい)ことを前提に、小さなコミュニティを軸に支援が入るまでは自分たちでなんとかするという前提に立つ必要があります。

明るい材料を探すと、ハード整備は確実に進んでいる点とソフト面では、高知県民は災害対応向きと感じています。地道な取り組みや細かいことは苦手だけれど、その場の状況に合わせて対応する臨機応変さには長けていると思います。災害は想定外の連続なのでマニュアルを守るではなく、現場に合わせて運用していくことが災害対応の基本です。状況によっては規則を無視して現場に合わせていく「事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているんだ」(ドラマ「踊る大捜査線」より)の柔軟さを高知県民は持ち合わせていると思います。

その時が来たら、現場が最善と思ったことを選択する。それを評論家や専門家が後出しじゃんけんで批判しないということも重要です。

問い合わせ先

さんすい防災研究所 https://sansuibousai.com

地域住民と外国人の「まちづくり」を目指して 多文化共生まちづくり委員会

多文化共生まちづくり委員会をご存じですか?多くの外国人と地域住民が、仲良く暮らす未来の「まちづくり」のために活動している団体です。

多文化共生まちづくり委員会

私たちは、高知県内の外国人と地域住民の交流の機会をつくることを目的として、2023年5月に活動を開始しました。地域と外国人の交流が目的でしたので、当初のメンバーは、実際に地域で「まちづくり」をしている団体と、地域との関りを求めていた龍馬学園の日本語学科という形でスタートしました。一年目は実際に行われている地域の活動(お祭りなど)に留学生が参加する機会をつくりつつ、人と声を集めることに注力しました。二年目は、一年目の経験を活かし、これからの「まちづくり」の中で求められる「多文化共生」の理想と課題について、具体的なアクションを試行錯誤しています。

高知県内在住の外国人について

高知県内に住んでいる外国人の数は、2024年度は6379人となっており、県内人口の100人に1人に近付いてきています。この割合はこれからさらに増えるものと思われます。中でも高知県はベトナム人と中国人の割合が多く、英語を母国語としない外国人が多くいるのも特徴です。

国際ふれあい広場2024

2024年11月17日に、高知県内の国際交流団体が一堂に会して、高知の国際交流を伝えるイベント「国際ふれあい広場2024」に、多文化共生まちづくり委員会も昨年に引き続いて参加をしました。今回のテーマは、「留学生と高知県内高校生の交流」「他団体の企画とコラボレーション」でした。当日は高知国際高校、高知丸の内高校の生徒さんと龍馬学園の留学生がグループに分かれて、ブースでの販売、他団体の企画に参加して、日本語で会話する、英語で会話する体験をしました。中にはステージで一緒に民族ダンスを披露するグループもあり、イベントの終わりには、若者たちは当たり前のように「ともだち」になっていました。

高知県国際交流協会が主催した「国際ふれあい広場2024」での活動風景

これから目指す「まちづくり」

高知県内では、留学生、観光客をはじめ、仕事で定住する外国人も含め、となりに外国人がいることが当たり前の時代になりました。その中で、これまでそれぞれの地域で「まちづくり」活動を続けてきた方々と、外国人の皆さんが、ともに明日の高知をつくる「いごっそう」「はちきん」として、一緒に地域を盛り上げる仲間になれるよう、その「きっかけ」を少しでも作りたいと考えています。

(北川)

「留学生と一緒に『やさしい日本語』体験」「地域イベントへの留学生参加」などのコンテンツも用意しております。お気軽にご相談ください。

問い合わせ先

多文化共生まちづくり委員会

龍馬学園グローバル校舎内 担当:大江・福島 TEL:088-871-0066 メール:oe@ryoma.ac.jp